Die 3 Verfahren der Immobilienbewertung (Vergleichswert, Ertragswert, Sachwert)

Immobilienbewertung leicht erklärt: Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren und Sachwertverfahren im Überblick. Für wen welches Verfahren sinnvoll ist.

Themenübersicht

Beim Verkauf (Kauf) einer Immobilie ist es entscheidend zu erfahren, wie viel das zu kaufende/verkaufende Objekt auch wirklich wert ist. Professionelle Gutachter nutzen dazu verschiedene Wertermittlungsverfahren, die in Deutschland sogar gesetzlich geregelt sind. Gemäß der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) sind drei Methoden anerkannt, um den Marktwert (auch Verkehrswert) eines Grundstücks oder Gebäudes zu ermitteln.

Die Bewertungsverfahren, das Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren und Sachwertverfahren, werden in diesem Artikel verständlich vorgestellt. Dabei erklären wir, wie die Verfahren funktionieren, worin Unterschiede bestehen und wann welche Methode angewendet wird. Einfache Beispiele und Vor- und Nachteile helfen, die Erklärung der Bewertungsverfahren greifbar zu machen. Außerdem erfahren Sie, warum Gutachter je nach Immobilientyp unterschiedliche Methoden wählen und häufig mehrere Verfahren kombinieren, um einen plausiblen Marktwert abzuleiten.

Vergleichswertverfahren einfach erklärt

Der Name sagt es bereits: Der Wert einer Immobilie wird durch den Vergleich mit ähnlichen verkauften Objekten ermittelt. Konkret bedeutet dies, dass reale Kaufpreise herangezogen werden, die in der Vergangenheit für gleichartige Immobilien in vergleichbarer Lage erzielt wurden. Aus einer Sammlung der lokalen Gutachterausschüsse oder Bodenrichtwerte kann in Erfahrung gebracht werden, welcher Durchschnittspreis pro Quadratmeter Wohnfläche in einer bestimmten Lage üblich war. Diese Vergleichspreise passt der Gutachter dann an die zu bewertende Immobilie an. Dies geschieht durch Zu- und Abschläge für Unterschiede bei z.B. Größe, Ausstattung oder Zustand des Objekts. Das Ergebnis ist ein Vergleichswert als Schätzung des Marktpreises.

SUMMARY

BEISPIEL

Eine 80 m² große Eigentumswohnung soll bewertet werden. Liegen aktuelle Verkäufe vergleichbarer Wohnungen in ähnlicher Lage bei durchschnittlich 3.000 €/m², ergibt sich ein erster Vergleichswert von 240.000 €. Ist die zu bewertende Wohnung z.B. besonders modernisiert, könnte ein Zuschlag erfolgen (höherer Wert). Hat sie dagegen Sanierungsbedarf oder liegt im Erdgeschoss (oft geringere Nachfrage), gibt es Abschläge. So wird der Wert an die spezifischen Merkmale der Wohnung angepasst.

Die Vor- und Nachteile des Vergleichswertverfahren sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Einfach nachvollziehbar, da reale Marktdaten verwendet werden (tatsächliche Verkaufspreise) | Benötigt eine ausreichende Anzahl an vergleichbaren Verkäufen, bei einzigartigen Immobilien schwer anzuwenden |

| Liefert marktnahe Werte, besonders wenn viele Vergleichsdaten vorhanden sind | Unterschiede zwischen Vergleichsobjekten und Bewertungsobjekt müssen durch Abschläge/Zuschläge geschätzt werden, was Erfahrung erfordert |

| Ideal für Standardimmobilien (z.B. Wohnungen in Städten), wo genügend Vergleichsobjekte existieren | Wenn wenige oder veraltete Vergleichswerte vorliegen, kann das Ergebnis ungenau sein. Bei zu vielen Anpassungen besteht das Risiko unrealistischer Ergebnisse (Faustregel: nicht mehr als ~30 % vom Vergleichswert abweichen) |

Ertragswertverfahren einfach erklärt

Dieses Verfahren bewertet eine Immobilie anhand der zu erwartenden Erträge. Vereinfacht gesagt: wie viel Gewinn bzw. Mieteinnahmen ein Käufer mit dem Objekt erzielen kann. Es wird daher vor allem bei vermieteten oder verpachteten Immobilien angewandt, also Renditeobjekten, bei denen die Miete im Vordergrund steht. Die jährlichen Mieterträge werden wie ein Zinsertrag betrachtet und auf die verbleibende Nutzungsdauer der Immobilie hochgerechnet. Anschließend wird dieser Wert mit einem Liegenschaftszins abgezinst, um den heutigen Barwert der künftigen Erträge zu erhalten. Zusätzlich wird der Bodenwert separat ermittelt und addiert, da das Grundstück seinen Wert behält. In Summe ergibt sich so der Ertragswert der Immobilie.

SUMMARY

BEISPIEL

Ein kleines Mehrfamilienhaus erwirtschaftet einen jährlichen Reinertrag (nach Abzug aller Bewirtschaftungskosten) von 20.000 €. Die restliche Nutzungsdauer des Gebäudes beträgt noch 20 Jahre. Ohne weitere Faktoren ergäbe sich ein Ertragswert von ca. 400.000 € (20 Jahre \ 20.000 €/Jahr). Nun wird jedoch der Liegenschaftszinssatz der Region berücksichtigt, nehmen wir 4 % an: Dadurch wird der Ertragswert auf etwa 272.000 € abgezinst (da zukünftige Einnahmen weniger wert sind). Zusätzlich ermittelt der Gutachter den Bodenwert des Grundstücks (z.B. anhand des Bodenrichtwerts), nehmen wir 100.000 € an, und schlägt ihn obendrauf. So käme man auf einen Marktwert von rund 372.000 €* für das Objekt.

Die Vor- und Nachteile des Ertragswertverfahrens sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Praxisnah für Investoren: spiegelt die Rendite der Immobilie wider (wichtig für Mietshäuser, Gewerbeobjekte) | Nur sinnvoll bei vermieteten Immobilien, für selbst genutztes Wohneigentum unpassend (kein Mietfluss) |

| Berücksichtigt laufende Erträge und Kosten, gibt also Auskunft über die Wirtschaftlichkeit eines Objekts | Ergebnis hängt stark von Annahmen ab: z.B. zukünftige Mietentwicklung, Mietwert, Instandhaltungskosten und insbesondere dem Liegenschaftszins. Schon kleine Änderungen dieser Parameter beeinflussen den Wert erheblich |

| Bei stabilen Mieten und üblichen Zinssätzen führt es zu einer realitätsnahen Bewertung | In Phasen stark steigender Mieten bildet die Methode den Markt manchmal zu konservativ ab, da sie auf Vergangenheitsdaten beruht |

| Datenaufwendig: erfordert Kenntnis lokaler Mietniveau und Zinssätze vom Gutachterausschuss; bei Fehlannahmen drohen falsche Ergebnisse |

Sachwertverfahren einfach erklärt

Diese Methode ermittelt den Wert einer Immobilie aus ihrem Substanzwert beziehungsweise den Herstellungs- bzw. Wiederbeschaffungskosten des Gebäudes plus Bodenwert, abzüglich der Wertminderung durch Alter. Im Grunde ist die Frage: „Was würde es heute kosten, die Immobilie in gleicher Art neu zu bauen?".

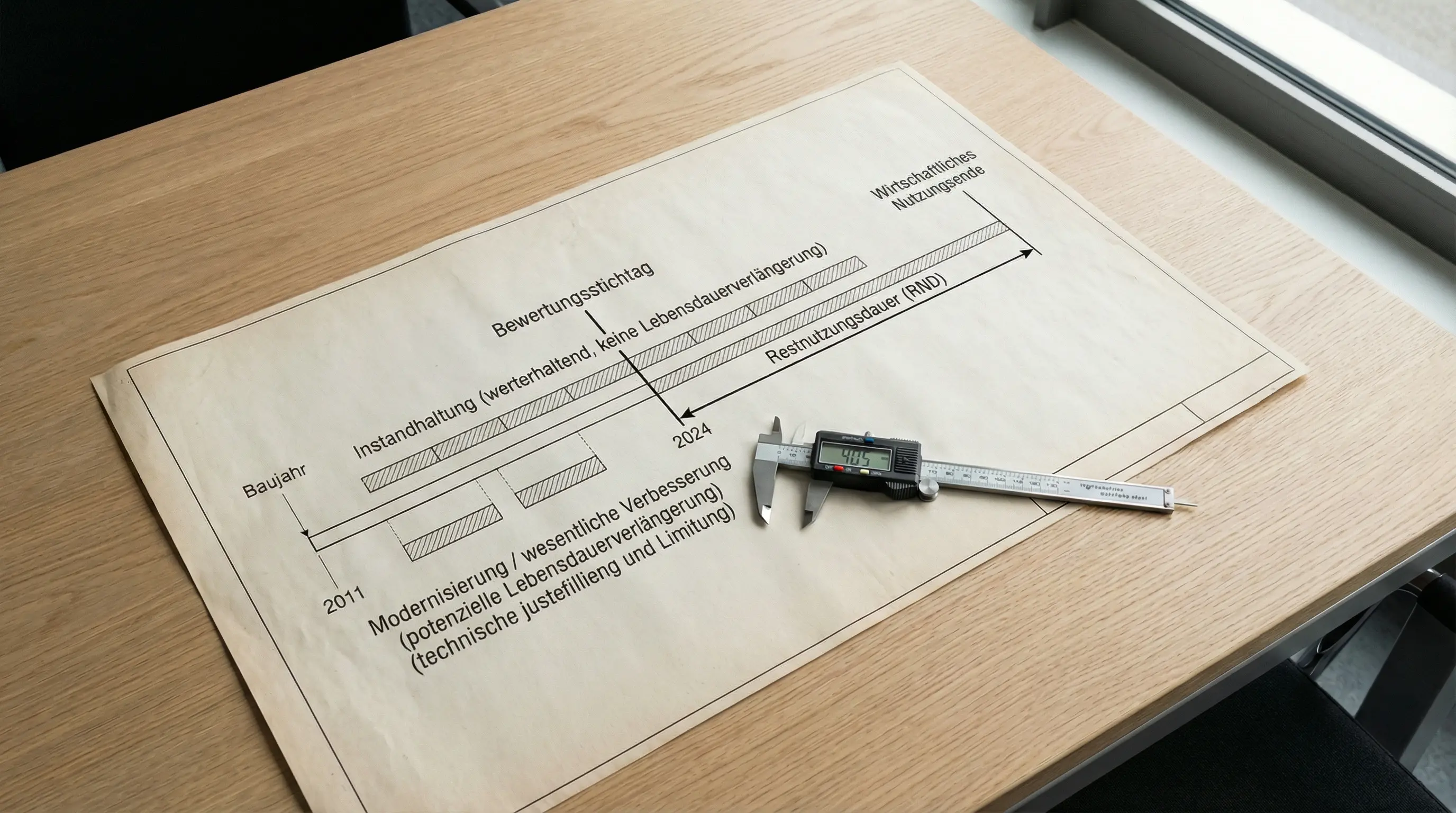

Zunächst wird der Bodenwert des Grundstücks ermittelt (z.B. mittels Bodenrichtwert in €/m² für die Lage). Dann berechnet der Gutachter den Gebäudesachwert. Hierfür werden die normalen Herstellungskosten pro Quadratmeter herangezogen, je nach Gebäudetyp und Ausstattung. Dabei fließen viele Faktoren ein, etwa ob das Haus unterkellert ist, ob das Dachgeschoss ausgebaut wurde, die Bausubstanz der Wände oder die Qualität von Fenstern, Türen, Sanitär etc.. Auch besondere Ausstattungen (z.B. ein Kamin) oder erfolgte Sanierungen beeinflussen die angenommenen Baukosten. Von diesen Neubaukosten zieht man dann eine Alterswertminderung ab, abhängig vom Alter der Immobilie (z.B. pro Jahr ein gewisser Abschlag wie bei Abschreibungen). Der Bodenwert bleibt ungekürzt, da Land nicht altert. In Summe ergibt sich dann der vorläufige Sachwert.

Oft passt dieser berechnete Substanzwert aber nicht exakt zu den Preisen am Markt. Aus diesem Grund wird zuletzt eine Marktanpassung vorgenommen: Mit einem Sachwertfaktor wird der Wert an die lokalen Marktverhältnisse angepasst. Dieser Faktor wird empirisch aus tatsächlichen Verkäufen ähnlicher Objekte ermittelt. So erhält man den marktangepassten Sachwert als Schätzwert des Verkaufswerts.

SUMMARY

BEISPIEL

Ein Gutachter bewertet ein Einfamilienhaus, Baujahr 2000, 120 m² Wohnfläche. Angenommene Neubaukosten für Standardhäuser liegen bei z.B. 2.000 €/m², womit sich 240.000 € Wiederherstellungswert für das Haus (ohne Grundstück) ergeben. Für 23 Jahre Alter werden vielleicht ~20 % Wertminderung abgezogen (–48.000 €), es bleiben 192.000 € als vorläufiger Gebäudewert. Der Bodenwert des 500 m² Grundstücks beträgt laut Richtwert z.B. 400 €/m², also 200.000 €. Zusammen kommt man auf 392.000 €. Wenn nun ähnliche Häuser in der Gegend aber typischerweise für etwas weniger verkauft werden, könnte ein Marktanpassungsfaktor von etwa 0,95 angewandt werden. Damit würde der marktgerechte Sachwert bei rund 372.000 € liegen.

Die Vor- und Nachteile des Sachwertverfahrens sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Macht den materiellen Wert der Bausubstanz transparent, besonders nützlich bei neuen oder einzigartigen Gebäuden, wo es keine Vergleichspreise gibt | Aufwendig: Viele Daten (Baupreise, Zustand jedes Bauteils, Bodenwert etc.) sind nötig, teils aus Tabellen (z.B. Normalherstellungskosten). |

| Unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen: zeigt, was die Substanz wert ist, selbst wenn aktuell wenige Käufer am Markt sind | Erfordert Annahmen zur Wertminderung und aktuellen Baukosten, was bei ungewöhnlichen Objekten schwierig sein kann |

| Gut geeignet für selbstgenutzte Immobilien (z.B. Einfamilienhäuser), deren Wert sich eher aus Baukosten als aus Mieterträgen ableitet | Ohne Anpassung spiegelt der berechnete Wert manchmal nicht die Zahlungsbereitschaft am Markt wider, deshalb muss der Sachwertfaktor richtig gewählt werden |

| Bei sehr modernen oder speziellen Bauweisen (Passivhaus, Designerarchitektur) fehlen teils verlässliche Vergleichsdaten, was die Bewertung erschwert |

Hinweis: Alle Beträge in den Beispielen sind fiktiv vereinfacht. Die tatsächliche Berechnung folgt den Vorgaben der ImmoWertV im Detail und wird von Gutachtern, wie denen aus unserem Hause, präzise durchgeführt.

Vergleich der drei Verfahren

Die drei Verfahren unterscheiden sich also fundamental in ihrem Ansatz. Die folgende Tabelle stellt die Unterschiede und typischen Anwendungen übersichtlich gegenüber:

| Art des Verfahrens | Berechnungsgrundlage | Typische Anwendung |

|---|---|---|

| Vergleichswert | Marktvergleich: Ausrichtung an Verkaufspreisen ähnlicher Objekte | Standardobjekte mit vielen Vergleichsdaten: Eigentumswohnungen, Unbebaute Grundstücke und Bodenwert, Reihenhäuser in Wohngebieten |

| Ertragswert | Ertragskapitalisierung: Wert ergibt sich aus Mieterträgen abzüglich Kosten, abgezinst mit Liegenschaftszins (+ Bodenwert) | Renditeobjekte (Mietimmobilien): Mehrfamilienhäuser, Vermietete Eigentumswohnungen, Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel) |

| Sachwert | Substanzwert: Herstellkosten der Bausubstanz (aktueller Bauwert) abzüglich Altersabschreibung, zzgl. Bodenwert | Einzigartige oder eigengenutzte Objekte: Ein-/Zweifamilienhäuser (Eigenheim), Spezialimmobilien ohne Vergleichspreise (Schulen, Kirchen etc.) |

Wann wird welches Verfahren eingesetzt?

In der Praxis wählen Sachverständige das Bewertungsverfahren passend zum Immobilientyp und oft werden mehrere Verfahren kombiniert, um den Marktwert möglichst zuverlässig zu bestimmen. Grundsätzlich gilt:

Vergleichswertverfahren

Immer dann, wenn genügend vergleichbare Verkaufsfälle vorhanden sind. Besonders üblich bei Eigentumswohnungen, Reihenhäusern auf standardisierten Grundstücken und bei unbebauten Grundstücken, wo der Bodenwert per Vergleich am besten abzuleiten ist. Auch bei typischen Einfamilienhäusern in Wohngebieten wird es gerne herangezogen, sofern ähnliche Objekte verkauft wurden. Nicht geeignet ist es hingegen bei sehr individuellen oder selten gehandelten Objekten (hier fehlen Vergleichspreise).

Ertragswertverfahren

Es kommt vor allem bei renditeorientierten Immobilien zum Einsatz, also bei vermieteten Wohnhäusern (z.B. Mehrfamilienhäuser, Wohnblöcke) und gewerblichen Objekten (Bürohäuser, Geschäftshäuser, Logistikimmobilien etc.), die primär zur Einnahmenerzielung gehalten werden. Für Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäuser, die vom Eigentümer selbst bewohnt werden (keine Mieteinnahmen), wird dieses Verfahren nur genutzt, wenn man alternativ eine mögliche Mietrendite betrachten will.

Sachwertverfahren

Es wird bevorzugt bei selbstgenutzten Wohnimmobilien eingesetzt, v.a. Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser, wo die Bausubstanz im Vordergrund steht. Auch für Sonderbauten oder Objekte ohne nennenswerte Mieteinnahmen (z.B. Schulen, Behördengebäude, Kirchen) ist der Sachwert maßgeblich, da vergleichbare Marktdaten fehlen und Ertragsbetrachtungen nicht greifen. In diesen Fällen bildet der Substanzwert eine wichtige Untergrenze des Marktwerts.

In der Praxis werden häufig zwei Verfahren parallel berechnet, besonders wenn die Immobilie sowohl Ertrags- als auch Sachwertcharakter hat (z.B. ein teils vermietetes Wohnhaus). So kann man die Ergebnisse vergleichen. Weichen die Resultate stark voneinander ab, wird der Gutachter erläutern, warum. Beispielsweise kann eine Miete ungewöhnlich hoch/niedrig sein oder die Baukosten weichen vom Markttrend ab. Oft wird dann ein Mittelwert aus zwei Verfahren als plausibler Verkehrswert angesetzt. Durch die Kombination der Methoden gemäß ImmoWertV entsteht ein rundes Gesamtbild des Marktwertes, das sowohl die aktuellen Marktdaten, die Ertragskraft der Immobilie als auch den Substanzwert berücksichtigt.

Fazit

Jede der drei Methoden zur Immobilienbewertung hat ihren speziellen Anwendungsbereich. Erfahrene Gutachter, wie die von Gutachten.org, wählen das passende Wertermittlungsverfahren abhängig von Objektart und verfügbaren Daten oder nutzen mehrere parallel. So wird sichergestellt, dass der berechnete Immobilienwert möglichst marktgerecht und nachvollziehbar ist. Mit diesem Wissen wird klar, warum der Marktwert einer Immobilie kein starres Geheimnis ist, sondern das Ergebnis sorgfältiger Berechnung nach bewährten Bewertungsverfahren. Je nach Objekt wird eine unterschiedliche Methode verwendet, aber stets mit dem Ziel eines fairen, realistischen Immobilienwerts.